山の日

本日8月11日は、「山の日」という祝日です。2016年1月1日に施行されましたので、今日が初めての「山の日」ということになりますね。この祝日が設けられた目的として、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ということが定められています。

ちなみに、山の日を作ろうと提案した数人の国会議員の中には、岐阜県白川町出身の藤井孝男(ふじいたかお)さんが含まれています。岐阜県には有名な山がたくさんありますからね。たくさんの方に、岐阜県の山を訪れてほしいという気持ちがあったのかもしれません。

山のグレーディング

山に親しもうと思った私は、登山について軽く調べました。すると聞き慣れないフレーズが。「山のグレーディング」聞いたことありますか?登山ルートごとに、体力・技術を基にした算定をして、難易度を定めるものだそうです。安全に登山を楽しむために、これは役立ちそうですね。「岐阜県山のグレーディング」というものもあるみたい。ちょっと詳しく見てみましょう。

岐阜県山のグレーディング

岐阜県のHPを参考・引用して、「岐阜県山のグレーディング」について述べていきますね。

なぜこれを定めたのか?

登山者の増加に伴い、登山初心者がいきなり急峻な山岳への登山に臨むなど、技術・装備が不十分な状態の登山が見られ、このことが遭難事故増加の一因となっています。そのため岐阜県では、登山者に「自分の力量にあった山選び」を促し、山岳遭難事故の防止に役立てるため「岐阜県山のグレーディング」を作成しました。

岐阜県山のグレーディング – 岐阜県公式ホームページ(防災課) (gifu.lg.jp)

体力度

体力度レベルについては、鹿屋体育大学山本正嘉教授の研究成果をもとに作成しました。次の式により「ルート定数」を算出し、1から10の10段階で評価しています。ルート定数=コースタイム(時間)×1.8+ルート全長(km)×0.3+累積登り標高差(km)×10.0+累積下り標高差(km)×0.6

体力度レベルが、大きいルートは何日かに分けて歩くことで自分のレベルに合わせることができます。グレーディング表では、目安となる宿泊数を体力度レベルと合わせて示していますので参考にしてください。

岐阜県山のグレーディング – 岐阜県公式ホームページ(防災課) (gifu.lg.jp)

うーん、、、わかりにくそうだな。一回登ってみないと、自分が10段階中どの辺りにいるのかわかりませんからね。初心者の方は体力度はスルーした方がよさそうです。次に述べる、技術的難易度のほうが参考になりそうです。

技術的難易度

登山道の状況をA~Eの5段階で表しています。Aが初心者で、Eに向かって難易度が高くなります。

【A】登山道はおおむね整備済みで、転んだ場合でも転落・滑落の可能性は低い。道迷いの心配は少ない。

【B】沢、崖、場所により雪渓などを通過する。急な登下降があり、道がわかりにくいところがある。転んだ場合の転落・滑落事故につながる場所もある。

【C】ハシゴ・くさり場、また、場所により雪渓や渡渉箇所がある。ミスをすると転落・滑落などの事故になる場所がある。案内標識が不十分な箇所もある。

【D】厳しい岩稜や不安定なガレ場、ハシゴ・くさり場、藪漕ぎを必要とする箇所、場所により雪渓や渡渉箇所があり、手を使う急な登下降がある。ハシゴ・くさり場や案内標識などの人工的な補助は限定的で、転落・滑落の危険個所が多い。

【E】緊張を強いられる厳しい岩稜の登下降が続き、転落・滑落の危険個所が連続する。深い藪漕ぎを必要とする箇所が連続する場合がある。

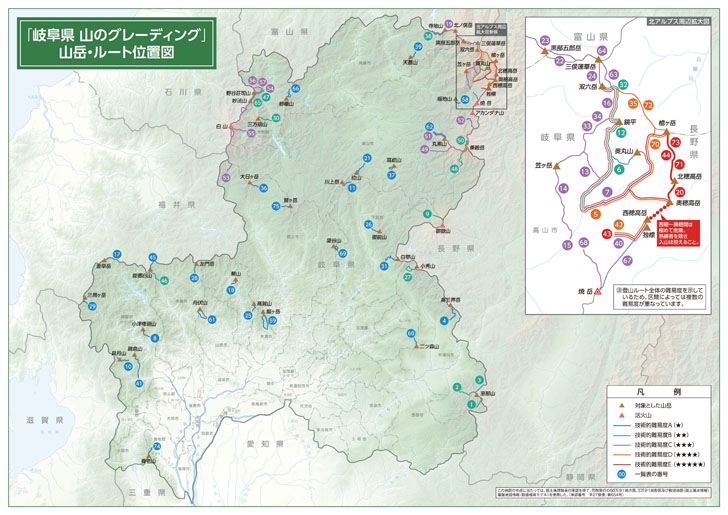

登山マップ

グレーディング表っていうのを見ましたが、いかにも役所が作った感があり、読む気になれませんでした。しかし、分かりやすい登山マップがあったので、こちらを参考にした方がいいでしょう。地図上に技術的難易度A~Eが示してあり、一目で行きたい山が分かります。

さいごに

岐阜県の山に親しむため、山のグレーディングについて調べました。私みたいな登山初心者は、これを参考にして、無理をせずに登山を楽しむのが第一歩。来年の山の日には、どこかの山へ出かけてみたいと思います。